Std 12 Hindi Chapter 5.2 Vrind Ke Dohe Question Answer Maharashtra Board

Balbharti Maharashtra State Board Hindi Yuvakbharati 12th Digest Chapter 5.2 वृंद के दोहे Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Hindi Yuvakbharati 12th Digest Chapter 5.2 वृंद के दोहे Questions And Answers

12th Hindi Guide Chapter 5.2 वृंद के दोहे Textbook Questions and Answers

कृति-स्वाध्याय एवं उत्तर

आकलन

प्रश्न 1.

(अ) कारण लिखिए :

(a) सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है :- ………………………………………..

(b) व्यापार में दूसरी बार छल-कपट करना असंभव होता है :- ………………………………………..

उत्तर :

(a) सरस्वती के भंडार को जैसे-जैसे खर्च किया जाता रहता है, वैसे-वैसे वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचता रहता है अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है।

(b) व्यापार में पहली बार किया गया छल-कपट सामने वाले पक्ष को समझते देर नहीं लगती। दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है। इसलिए व्यापार में दूसरी बार छल-कपट करना असंभव होता है।

(आ) सहसंबंध जोड़िए :

(a) काग निबौरी लेत गुन बिन बड़पन कोइ – (b) ऊँचे बैठे ना लहैं,

(b) कोकिल अंबहि लेत है। – (b) बैठो देवल सिखर पर, वायस गरुड़ न होइ।

उत्तर :

(a) ऊँचे बैठे ना लहैं, गुन बिन बड़पन कोइ। – (b) बैठो देवल सिखर पर वायस गरुड़ न होइ।।

(b) कोकिल अंबहि लेत है, – (b) काग निबौरी लेत।

शब्दसंपदा

प्रश्न 2.

निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए :

(१) आदर – ………………………………………..

(२) अस्त – ………………………………………..

(३) कपूत – ………………………………………..

(४) पतन – ………………………………………..

उत्तर :

(1) आदर x अनादर

(2) अस्त x उदय

(3) कपूत x सपूत

(4) पतन x उत्थान।

अभिव्यक्ति

प्रश्न 3.

(अ) चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है’, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

उत्तर :

चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है, जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम चलाना। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी इस नियम का पालन करती हैं। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं, उनके काम सुचारु रूप से चलते हैं।

जो लोग बिना सोचे-विचारे किसी काम की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। इसके कारण काम ठप हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। चादर देखकर पैर फैलाने में ही बुद्धिमानी होती है।

(आ) ‘ज्ञान की पूँजी बढ़ानी चाहिए’, इस विषय पर अपने विचार लिखिए।

उत्तर :

ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूँजी है। बचपन से मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। बचपन में उसे अपने माता-पिता, अपने शिक्षकों, गुरुजनों तथा मिलने-जुलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का भंडार अथाह है। कुछ ज्ञान हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाता है, पर कुछ के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान किसी एक की धरोहर नहीं है। ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है।

उसे देखने की दृष्टि की जरूरत होती है। संतों, महात्माओं तथा मनीषियों के व्याख्यानों, हितोपदेशों, नीतिकथाओं, बोधकथाओं तथा विभिन्न धर्मों के महान ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूँजी में वृद्धि करता रहता है। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अपनी ज्ञान की पूँजी तथा अपने कार्यों के बल पर जनसामान्य के पूज्य बन गए हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अपने ज्ञान की पूँजी बढ़ाते रहना चाहिए।

रसास्वादन

प्रश्न 4.

जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए।

उत्तर :

कवि वृंद ने अपने लोकप्रिय छंद दोहों के माध्यम से सीधे-सादे ढंग से जीवन के अनुभवों से परिचित कराया है तथा। जीवन का वास्तविक मार्ग दिखाया है।

कवि व्यावहारिक ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। तभी सफलता मिल सकती है। इसी तरह व्यापार करने वालों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे व्यापार में छल-कपट का सहारा न लें। इससे वे अपना ही नुकसान करेंगे। वे कहते हैं कि।

किसी का सहारा मिलने के भरोसे मनुष्य को हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय नहीं बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को अपना काम तो करते ही रहना चाहिए। इसी तरह से वे कुटिल व्यक्तियों के मुँह न लगने की उपयोगी सलाह देते हैं, वह उस समय आपको कुछ ऐसा भला-बुरा सुना सकता है, जो आपको प्रिय न लगे।

अपने आप को बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसमें बड़प्पन के गुण होते हैं उसी को लोग बड़ा मनुष्य मानते हैं। गुणों के बारे में उनका कहना है कि जिसके अंदर जैसा गुण होता है, उसे वैसा ही लाभ मिलता है। कोयल को मधुर आम मिलता है और कौवे को कड़वी निबौली। बिना सोचे विचार किया गया कोई काम अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। वे कहते हैं कि बच्चे के अच्छे-बुरे होने के लक्षण पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी पौधे के पत्तों को देखकर उसकी प्रगति का पता चल जाता है।

कवि एक अनूठी बात बताते हुए कहते हैं कि संसार की किसी भी चीज को खर्च करने पर उसमें कमी आती है, पर ज्ञान एक ऐसी चीज है, जिसके भंडार को जितना खर्च किया जाए वह उतना ही बढ़ता जाता है। उसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि उसे खर्च न किया जाए तो वह नष्ट होता जाता है।

कवि ने विविध प्रतीकों की उपमाओं के द्वारा अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। दोहों का प्रसाद गुण उनकी बात को स्पष्ट करने में सहायक होता है।

साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान

प्रश्न 5.

(अ) वृंद जी की प्रमुख रचनाएँ – ………………………………………..

उत्तर :

वृंद जी की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं : वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्यस्वरूप आदि।

(आ) दोहा छंद की विशेषता – ………………………………………..

उत्तर :

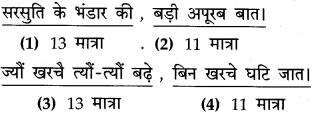

दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय (विषम) चरण में 13 – 13 मात्राएँ होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ (सम) चरणों में 11 – 11 मात्राएँ होती हैं। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है।

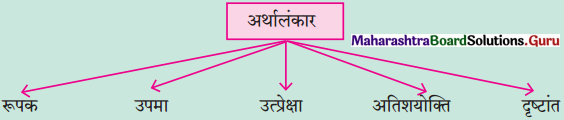

अलंकार

जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है; वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है।

मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद हैं –

- शब्दालंकार,

- अर्थालंकार,

- उभयालंकार

ग्यारहवीं कक्षा की युवकभारती पाठ्यपुस्तक में हमने ‘शब्दालंकार’ का अध्ययन किया है। यहाँ हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे।

रूपक : जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एकरूप मान लिया जाता है; वहाँ रूपक अलंकार होता है अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हों, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े।

उदा. –

(१) उधो, मेरा हृदयतल था एक उद्यान न्यारा।

शोभा देतीं अमित उसमें कल्पना-क्यारियाँ भी।।

(२) पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

(३) चरण-सरोज पखारन लागा।

(४) सिंधु-सेज पर धरा-वधू।

अब तनिक संकुचित बैठी-सी।।

उपमा : जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो; वहाँ उपमा अलंकार होता है अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए; वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है।

उदा. –

(१) चरण-कमल-सम कोमल।

(२) राधा-वदन चंद सो सुंदर।

(३) जियु बिनु देह, नदी बिनु वारी।

तैसे हि अनाथ, पुरुष बिनु नारी।।

(४) ऊँची-नीची सड़क, बुढ़िया के कूबड़-सी।

नंदनवन-सी फूल उठी, छोटी-सी कुटिया मेरी।

(५) मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर।

(६) पीपर पात सरस मन डोला।

Hindi Yuvakbharati 12th Digest Chapter 5.2 वृंद के दोहे Additional Important Questions and Answers

कृतिपत्रिका के प्रश्न 2 (अ) तथा प्रश्न 2 (आ) के लिए।

पद्यांश क्र.1

प्रश्न. निम्नलिखित पद्यांशपढ़करदी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

कृति 1 : (आकलन)

प्रश्न 1.

उत्तर लिखिए :

(1) आँखों की तुलना की गई है इससे – ……………………………………

(2) काम शुरू करने से पहले इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है – ……………………………………

(3) दूसरे की आशा के भरोसे यह बंद नहीं करना चाहिए – ……………………………………

(4) पद्यांश में प्रयुक्त पानी रखने के काम आने वाला मिट्टी का बरतन – ……………………………………

उत्तर :

(1) आरसी (आईने) से।

(2) अपनी पहुँच (क्षमता)।

(3) कोशिश करना।

(4) गगरी।

प्रश्न 2.

पद्यांश में प्रयुक्त दो कहावतें :

(1) …………………………………………….

(2) …………………………………………….

उत्तर :

(1) तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर। (अर्थ : जितना सामर्थ्य हो उतना ही खर्च करना चाहिए।)

(2) काठ की हँड़िया बार-बार नही चढ़ती। (अर्थ : धोखा बार-बार नहीं दिया जा सकता।)

कृति 2 : (शब्द संपदा)

प्रश्न 1.

निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए :

(1) सुरसति – ……………………………….

(2) अपूरब – ……………………………….

(3) गुन – ……………………………….

(4) सिखर – ……………………………….

उत्तर :

(1) सुरसति – सरस्वती

(2) अपूरब – अपूर्व

(3) गुन – गुण

(4) सिखर – शिखर।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानकर लिखिए :

(1) आरसी – ……………………………….

(2) सौर – ……………………………….

(3) काठ – ……………………………….

(4) वायस – ……………………………….

उत्तर :

(1) आरसी – स्त्रीलिंग

(2) सौर – स्त्रीलिंग

(3) काठ – पुल्लिंग

(4) वायस – पुल्लिंग।

प्रश्न 3.

निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए :

(1) बढ़ना x ……………………………….

(2) कपट x ……………………………….

(3) गन x ……………………………….

(4) आशा x ……………………………….

उत्तर :

(1) बढ़ना x घटना

(2) कपट x निष्कपट

(3) गुन x अवगुन

(4) आशा x निराशा।

पद्यांश क्र.2

प्रश्न. निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए :

कृति 1 : (आकलन)

प्रश्न 1.

कारण लिखिए :

(1) नीच को छेड़ना नहीं चाहिए – ………………………………………………

(2) उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है – ………………………………………………

उत्तर :

(1) नीच को छेड़ना नहीं चाहिए – क्योंकि नीच को छेड़ना कीचड़ है में पत्थर डालने के समान है, जिससे कीचड़ उछलकर अपने ऊपर ही आता है।

(2) उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है – कोई कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो, किसी न किसी दिन किसी कारण से अथवा सेवा निवृत्त होने पर उसे अपने पद से नीचे उतरना ही पड़ता है।

प्रश्न 2.

सहसंबंध जोड़िए:

(1) होनहार बिरवान के, (1) काग निबौरी लेत।

(2) अपनी पहुँच बिचारि कै, करतब करिए दौर। (2) बैठो देवल सिखर पर वायस गरुड़ न होइ।।

उत्तर :

(1) होनहार बिरवान के, (1) होत चीकने पात।

(1) अपनी पहुँच बिचारि कै, करतब करिए दौर। (2) तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर।।

प्रश्न 3.

उत्तर लिखिए :

(1) सूर्य इस समय तपता है – ………………………………………………

(2) नबौरियों का आदर करने वाला – ………………………………………………

(3) यह कार्य अपने लिए हानिकारक होता है – ………………………………………………

(4) चिकने पात इनके होते हैं – ………………………………………………

उत्तर :

(1) मध्याह्न में।

(2) काग।

(3) अविवेक के साथ किया गया कार्य।

(4) होनहार पौधों के।

प्रश्न 4.

लिखिए :

उत्तर :

कृति 2 : (शब्द संपदा)

(2) निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए :

(1) पाथर (पत्थर) = ………………………………………………

(2) भान (भानु) = ………………………………………………

(3) कोकिल = ………………………………………………

(4) मात = ………………………………………………

उत्तर :

(1) पाथर (पत्थर) = पाषाण

(2) भान (भानु) = सूर्य

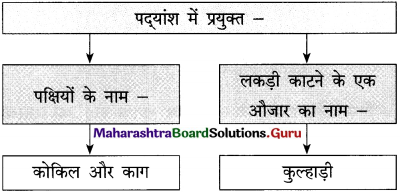

(3) कोकिल = कोयल

(4) मात = शरीर।

रसास्वादन मुद्दों के आधार पर

(कृतिपत्रिका के प्रश्न 2 (इ) के लिए

प्रश्न 1.

निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वृंद के दोहे’ का रसास्वादन कीजिए :

उत्तर :

(1) रचना का शीर्षक : वृंद के दोहे।

(2) रचनाकार : वृंद। (पूरा नाम : वृंदावनदास)

(3) कविता की केंद्रीय कल्पना : प्रस्तूत दोहों में कई नीतिपरक बातों की सीख दी गई है। इस तरह कविता की केंद्रीय कल्पना नीतिपरक बातें हैं।

(4) रस-अलंकार :

(5) प्रतीक विधान : कवि वृंद के दोहों मे समझाने के लिए कई प्रतीकों का सुंदर उपयोग किया है। कविता में प्रयुक्त इन प्रतीकों में नयना, सौर (चादर), काठ की हाँड़ी, वायस, गरुड़, गागरि, पाथर, कोकिल, अंबा, निबौली, कुल्हाड़ी तथा बिरवान आदि प्रतीकों का समावेश है।

(6) कल्पना : अनेक नीति-परक उपयोगी बातें दोहों का विषय।

(7) पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव : कविता की पसंद की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :

सुरसति के भंडार की, बड़ी अपूरब बात।

ज्यौं खरचै त्यौं-त्यौं बढ़े, बिन खरचे घटि जात।

इन पंक्तियों से ज्ञान के भंडार की विपुलता तथा उसके विशेष गुण की महत्ता की जानकारी होती है।

(8) कविता पसंद आने का कारण : संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, जो किसी को देने से कम न होती हो। लेकिन ज्ञान का भंडार निराला है। इस ज्ञान को जितना खर्च किया जाए, उतना ही अधिक बढ़ता है। इतना ही नहीं, यदि इसे दूसरों को न दिया जाए और अपने ही पास जमा करके रहने दिया जाए, तो यह नष्ट हो जाता है।

व्याकरण

अलंकार :

प्रश्न 1.

निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचानकर उनके नाम लिखिए :

(1) जान पड़ता है नेत्र देख बड़े-बड़े

हीरकों में गोल नीलम है जड़े

(2) करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।

रसरी आवत जात से, सिल पर पड़त निसान।

(3) पत्रा ही तिरर्थ पाइयो, वाँ घर के चहुँ पास।

नितप्रति पूनो ही रह्यो आनन ओप उजास।

(4) ओ अकूल की उज्जवल हास।

अरी अतल की पुलकित श्वास।

महानंद की मधुर उमंग।

चिर शाश्वत की अस्थिर लास।

(5) सठ सुधरहि सत संगति पाई।

पारस परसि कुधातु सुहाई।

उत्तर :

(1) उत्प्रेक्षा अलंकार

(2) दृष्टांत अलंकार

(3) अतिशयोक्ति अलंकार

(4) रूपक अलंकार

(5) दृष्टांत अलंकार।

रस

प्रश्न 1.

निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त रस पहचानकर लिखिए :

(1) कहा कैकेयी ने सक्रोध

दूर हट! दूर हट! निर्बोध!

द्विजिव्हे रस में विष मत घोल।

(2) कबहूँ ससि माँगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरै।

कबहूँ करताल बजाइ कै नाचत, मातु सबै मन मोद मरे।।

कबहूँ रिसिआइ कहैं हठि कै, पुनि लेत सोई जेहि लागि रैं।

अवेधेस के बालक, चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरै।।

(3) दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं।

गावति गीत सबै मिलि सुंदर, वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं।

राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाहीं।

यातै सबै सुधि भूल गई कर टेकि रही पल, टारति नाहीं।। (तुलसीदास-कवितावली)

(4) मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।

साधुन संग बैठि-बैठि, लोक लाज खोई।

अब तो बात फैलि गई जानत सब कोई।

अँसुवन जल सींचिं-सींचि प्रेम बेलि बोई।

मीरा को लगन लागी होनी होइ सो होई।

(5) लीन्हौं उखारि पहार विसाल, चल्यो तेहि काल बिलंब न लायो।

मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो।

तीखी तुरा तुलसी कहती पै हिए उपमा को समाउ न आयौ।

मानो प्रत्यच्छ परब्बत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायौ।

उत्तर :

(1) रौद्र रस

(2) वात्सल्य रस

(3) शृंगार रस

(4) भक्ति रस

(5) अद्भुत रस।

मुहावरे

निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :

(1) ओखली में सिर देना।

अर्थ : जानबूझ कर जोखिम उठाना।

वाक्य : आदिवासियों का वह नेता अपने भाइयों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए

ओखली में सिर देने के लिए

हमेशा तैयार रहता था।

(2) डूबती नैया पार लगाना।

अर्थ : कष्टों से छुटकारा देना।

वाक्य : सेठ जी ने अपने कर्मचारी को कर्ज से छुटकारा दिलाकर उसकी

डूबती नैया पार करा दी

।

(3) तलवे चाटना।

अर्थ : खुशामद करना।

वाक्य : अपना काम करवाने के लिए बड़े-बड़े लोगों को भी अधिकारियों के

तलवे चाटने पड़ते हैं

।

(4) पेट काटना।

अर्थ : भूखा रहना।

वाक्य : रमेश को अपनी सीमित आय में अपने दोनों बच्चों को

पेट काटकर पढ़ाना पड़ा था

।

(5) हाथ खींचना।

अर्थ : साथ न देना।

वाक्य : बेटे के

हाथ खींच लेने

के बाद रघु को गृहस्थी चलाना भारी पड़ रहा है।

काल परिवर्तन

प्रश्न 1.

सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए :

(1) होनहार पौधों के पत्ते चिकने होते हैं। (सामान्य भविष्यकाल)

(2) कोयल आम का स्वाद लेती है। (अपूर्ण भूतकाल)

(3) आईना भला-बुरा बता देता है। (पूर्ण वर्तमानकाल)

(4) काठ की हाँडी दुबारा नहीं चढ़ेगी। (सामान्य वर्तमानकाल)

(5) मंदिर के शिखर पर कौआ बैठा है। (पूर्ण भूतकाल)

उत्तर :

(1) होनहार पौधों के पत्ते चिकने

होंगे

।

(2) कोयल आम का स्वाद

ले रही थी

।

(3) आईने ने भला-बुरा बता

दिया है

।

(4) काठ की हाँडी दुबारा नहीं

चढ़ती

।

(5) मंदिर के शिखर पर कौआ

बैठा था

।

वाक्य शुद्धिकरण

प्रश्न 1.

निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए :

(1) मैं मेरा काम दूसरे से करवाता है।

(2) सारे विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ने में तेज है।

(3) पशु का झुंड देखकर मैं डर गए।

(4) वह अपनी पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारता हैं।

(5) मध्याह्न के सूर्य तपते है।

उत्तर :

(1) मैं

अपना

काम दूसरे से करवाता हूँ।

(2) विद्यालय के

सारे

विद्यार्थी पढ़ने में तेज

हैं

।

(3)

पशुओं

का झुंड देखकर मैं डर

गया

।

(4) वह

अपने

पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारता

है

।

(5) मध्याह्न

का

सूर्य

तपता

है।

वृंद के दोहे Summary in Hindi

वृंद के दोहे कवि का परिचय

वृंद के दोहे कवि का नाम : वृंद। पूरा नाम : वृंदावनदास। (जन्म 1643; निधन 1723.)

वृंद के दोहे प्रमुख कृतियाँ : वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्यस्वरूप, बारहमासा आदि।

वृंद के दोहे विशेषता : रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपकी रचनाएँ रीतिबद्ध परंपरा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएँ रची हैं। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं। विधा दोहा छंद। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का विशेष स्थान रहा है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके चार चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 13 – 13 मात्राएँ होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 – 11 मात्राएँ होती हैं।

वृंद के दोहे विषय प्रवेश : कवि वृंद अपने दोहों के माध्यम से अपनी सरल-सुबोध भाषा में अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक बातों से परिचित करते हैं। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विद्या की विशेषता, आँखों की पहचानने की शक्ति, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने, व्यापार करने के सही ढंग, गुण के अनुसार आदर पाने, नीच को न छेड़ने तथा पालने में ही बच्चे के लक्षण दिख जाने आदि नीतिपरक बातें बताई हैं।

वृंद के दोहे दोहों का सरल अर्थ

- कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए अर्थात जितना बाँटा जाए उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बाँटा न जाए, तो इसमें कमी आती जाती है। कवि वृंद कहते हैं कि आँखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देती हैं, जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है।

- कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो, उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो, हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते।

- कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन-देन में हमें छल-कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल-कपट से काम लेते हैं, तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन-देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हाँडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हाँडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल-कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता।

- कवि कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च स्थान पर बैठने मात्र से बड़प्पन नहीं मिलता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर के ऊँचे शिखर पर बैठने मात्र से कौआ गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता।

- कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने का अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है?

- कवि कहते हैं कि नीच अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ (बुरा भला) कहकर छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी अपने ही ऊपर आती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं।

- जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, उसका भी एक-नएक दिन पतन होना निश्चित है। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, पर उसे भी एक समय अस्त हो जाना पड़ता है।

-

जिस व्यक्ति को जिस चीज के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौआ निबौरियाँ ही खाता है।

![Maharashtra-Board-Solutions]()

- कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है।

- कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे-बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं।

वृंद के दोहे शब्दार्थ

- सरसुति = सरस्वती, विद्या की देवी

- सौर = चादर

- लहैं = लेना

- उद्यम = प्रयत्न

- पाथर = पत्थर

- अंबहि = आम

- करतब = कार्य

- काठ = लकड़ी

- वायस = कौआ

- पयोद = बादल

- तिहि = उसे

- निबौरी = नीम का फल